亞述學(Assyriology)對已逝的古代兩河流域文明的復原,主要借助于考古發掘出土的楔形文字(以蘇美爾語和阿卡德語為主)泥版文獻(本文所用“泥版”,主要指書寫內容和形制)。這些文獻記載了幾千年前兩河流域政治、經濟、文化、社會生活等各方面的情況。其中,王表(King List)是一類重要文獻,王表以時間先后順序記載了各地統治者的在位序列,遂為古代兩河流域政治史及年代學研究奠定了材料基礎。古代兩河流域一直有編纂王表的傳統,現存的王表文獻多達十幾種,如《蘇美爾王表》(Sumerian King List)、《拉格什王表》(Lagash King List)、《巴比倫王表a—c》(Babylonian King List a-c)、《烏魯克王表》(Uruk King List)等,《亞述王表》(Assyrian King List)是其中的重要組成部分。

《亞述王表》的版本

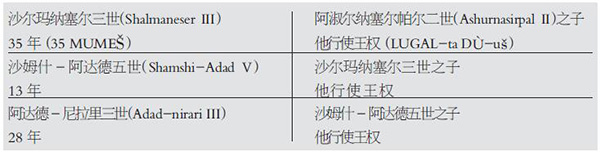

《亞述王表》是若干阿卡德語王表文獻的統稱,它們以表格形式順次記載了從公元前3千紀到公元前8世紀末幾乎所有亞述國王的相關信息,是亞述史研究的第一手史料,也為公元前2千紀以后的古代兩河流域歷史研究構筑了最基本的年代框架。從文獻形制上看,“亞述王表”刻寫在泥版的正反兩面上,每面泥版以豎線分為左右兩欄,從左到右、從上到下逐個記載幾乎每位國王的名字、世系及在位年限,由此形成了今天人們所熟悉的“表格”式樣。

通常所說的《亞述王表》包括三個版本,都是保存較完整的泥版,分別是《納索伊王表》(Nassouhi King List)、《豪爾薩巴德王表》(Khorsabad King List)和《SDAS王表》(the Seventh Day Adventist Seminary King List)。第一個現藏于伊斯坦布爾考古博物館,館藏號為A 116;后兩個原藏于芝加哥大學東方學院,后轉入伊拉克博物館,館藏號分別為IM 60017和IM 60484。這三個版本的文本主體格式大致如“附表:《亞述王表》示例”所示,而其所記內容也基本一致,僅在個別地方存在差異(參見J. A. Brinkman, Orientalia 42, 311-312)。

此外,《亞述王表》還有兩個版本是泥版殘片,現藏于柏林近東博物館和大英博物館,館藏號分別為VAT 11554和BM 128059。前者正面留有5行,反面留有7行,每面各記三位國王;后者僅正面留有7行,系王表開端部分。這兩塊殘片的內容與三個主要版本的相應部分一致,而其原始泥版的形制也應與三個主要版本相同。

最后,另有兩塊現藏于柏林近東博物館的泥版殘片,館藏號分別為VAT 9812 和VAT 12058。這兩塊殘片也記載了一定數量的亞述國王,但其所記內容及文本格式與上述五個版本差異較大,如某些國王并未被記入上述五個版本,故而這兩塊殘片可被視為《亞述王表》的“變體”文獻。

《亞述王表》諸版年代

首先,本文要斷代的《亞述王表》僅包括上述前五個版本,最后兩個泥版殘片應排除在外,一則因為僅憑殘片本身無法窺見原始泥版全貌;二則因為其文本內容及格式與前五個版本存在顯著差異,其文獻性質及用途在學界尚存爭議,故而難以通過文本比對進行斷代。

其次,本文所謂《亞述王表》的年代是指各版原本的創作年代,而非各版抄寫年代,因為我們現在看到的版本可能只是更早版本的復制品。例如,《豪爾薩巴德王表》的文末題署(colophon)記載:“阿淑爾(Ashur)版抄本,埃布拉(Arbela)神廟書吏坎達拉努(Kandalanu)抄寫,盧盧布(Lullub?)月二十日,阿淑爾總督阿達德-貝爾-烏肯(Adad-bel-ukin)年,系其第二次出任名年官。”(參見I. J. Gelb, Journal of Near Eastern Studies 13, 229-230)根據亞述《名年官表》(Eponym List),我們可以準確地推定,阿達德-貝爾-烏肯第二次出任名年官是在公元前738年。在那一年,坎達拉努根據某版本抄寫而成了現在的《豪爾薩巴德王表》,故而該王表的“原本”必然創作于公元前738年之前,這個時間點即為《豪爾薩巴德王表》的創作年代。同樣,《SDAS王表》的文末題署也載明“據原本校對、抄寫,阿淑爾驅魔師貝爾-舒姆-伊丁(Bel-shum-idin)所藏泥版”(參見I. J. Gelb, Journal of Near Eastern Studies 13, 230),因而《SDAS王表》的年代也當指其“原本”的創作年代。

厘定以上兩點,我們對《亞述王表》諸版本的斷代方可建立在一個比較穩固的基礎上。

(一)《納索伊王表》《豪爾薩巴德王表》與《SDAS王表》

由于《亞述王表》記載了國王的在位年限,因而只有已故或已不在位的國王才會被載入王表,進而王表某版本的原初創作年代必然是該版本所載最后一位國王的下任國王統治時期。《納索伊王表》《豪爾薩巴德王表》與《SDAS王表》均是較完整的泥版,其文末記載均清晰可見,所載最后一位國王分別是提格拉特-帕拉沙爾二世(Tiglath-pileser II,約前966—前935年在位)、阿淑爾-尼拉里五世(Ashur-nirari V,前754—前745年在位)和沙爾瑪納塞爾五世(Shalmaneser V,前726—前722年在位)。因此,《納索伊王表》必作于提格拉特-帕拉沙爾二世的直接繼任者阿淑爾-丹二世(Ashur-dan II,約前934—前912年在位)時期;《豪爾薩巴德王表》必作于提格拉特-帕拉沙爾三世(Tiglath-pileser III,前744—前727年在位)時期,或準確地說,作于公元前744年至公元前738年間,因為現存的該王表版本抄寫于公元前738年;《SDAS王表》必作于薩爾貢二世(Sargon II,前721—前705年在位)時期。換言之,《納索伊王表》的年代早于《豪爾薩巴德王表》,而后者早于《SDAS王表》(參見J. A. Brinkman, Orientalia 42, 314)。

(二)VAT 11554、BM 128059與《豪爾薩巴德王表》

VAT 11554與BM 128059均是泥版殘片,其文末記載已缺失且無法恢復,僅就殘存內容來看,這兩塊殘片的年代無從推定,二者的年代比較也無法進行。然而,由于其殘存內容所反映的原始泥版的形制與上述三個主要版本應基本一致,這兩塊殘片與這三個主要版本的比較是可行的。實際上,通過比較我們可以推斷,VAT 11554與BM 128059均應早于《豪爾薩巴德王表》(參見J. A. Brinkman, Orientalia 42, 315)。

首先,VAT 11554所載最后一位國王是尼努爾塔-阿匹爾-埃庫爾(Ninurta-apil-Ekur,約前1191—前1179 年在位),這條記載位于其反面左側。由于上下翻轉泥版正面即為反面,且正面從左向右為第一、二欄,而反面從右向左為第三、四欄,因而,尼努爾塔-阿匹爾-埃庫爾的條目必然位于VAT 11554原始泥版的第四欄。然而,在《豪爾薩巴德王表》上,這位國王卻位于第三欄第27—30行。據此判斷,《豪爾薩巴德王表》所載國王的數量應多于VAT 11554原始泥版,也即VAT 11554應早于《豪爾薩巴德王表》(參見A. Poebel, Journal of Near Eastern Studies 1, 251)。

其次,VAT 11554第一欄第3行普祖爾-阿淑爾二世(Puzur-Ashur II,約前1880—前1873年在位)統治年限的數字被代之以兩個楔形符號“![]() -pí”,意為“殘損的”,其阿卡德語動詞原型“

-pí”,意為“殘損的”,其阿卡德語動詞原型“![]() ”有“打破(泥版)”之意。這兩個符號未見于《豪爾薩巴德王表》及《SDAS王表》,但卻隱約見于《納索伊王表》第一欄第33—36行關于納拉姆-辛(Naram-Sin,約前1872—前1829/1819年在位)統治年限的記載中。這或許說明,VAT 11554及《納索伊王表》的創作者在編輯文本時抄寫了其他材料上的相關信息(或者其文本本身便是某個更早版本的抄本),但材料上關于普祖爾-阿淑爾二世或納拉姆-辛在位年限的數字已殘損而不可知,所以VAT 11554與《納索伊王表》的創作者便對此如實標注(參見E. Nassouhi, Archiv für Orientforschung 4, 2; J. Volk, Journal of Ancient Near Eastern History 6/1, 4)。如果這一特定的記錄模式為VAT 11554及早期的《納索伊王表》所共有,卻不見于后期的《豪爾薩巴德王表》及《SDAS王表》,則或可說明VAT 11554的年代應更接近于《納索伊王表》而早于《豪爾薩巴德王表》及《SDAS王表》。

”有“打破(泥版)”之意。這兩個符號未見于《豪爾薩巴德王表》及《SDAS王表》,但卻隱約見于《納索伊王表》第一欄第33—36行關于納拉姆-辛(Naram-Sin,約前1872—前1829/1819年在位)統治年限的記載中。這或許說明,VAT 11554及《納索伊王表》的創作者在編輯文本時抄寫了其他材料上的相關信息(或者其文本本身便是某個更早版本的抄本),但材料上關于普祖爾-阿淑爾二世或納拉姆-辛在位年限的數字已殘損而不可知,所以VAT 11554與《納索伊王表》的創作者便對此如實標注(參見E. Nassouhi, Archiv für Orientforschung 4, 2; J. Volk, Journal of Ancient Near Eastern History 6/1, 4)。如果這一特定的記錄模式為VAT 11554及早期的《納索伊王表》所共有,卻不見于后期的《豪爾薩巴德王表》及《SDAS王表》,則或可說明VAT 11554的年代應更接近于《納索伊王表》而早于《豪爾薩巴德王表》及《SDAS王表》。

最后,BM 128059只保留了原始泥版起始部分數行內容,這些殘存的內容及其格式與《豪爾薩巴德王表》和《SDAS王表》的開端部分幾乎完全相同。然而,其中第6行第一個符號“SU”的字體具有中亞述時期的特點(參見A. R. Millard, Iraq 32, 176)。無獨有偶,《納索伊王表》第三欄第17、37行以及第四欄第12行的符號“SU”的字體也是如此(參見J. A. Brinkman, Orientalia 42, 315, n.52)。除“SU”之外,《納索伊王表》第三欄第25行和第四欄第25、27行的符號“SAG”以及第三欄第29行的符號“DA”也是中亞述字體。由于阿卡德語楔文符號的字體在不同的歷史時期漸次演變而呈現出鮮明的時代特征,字體的差異可以作為文本斷代的一個重要參照。《納索伊王表》作于新亞述初期,某些符號的書寫帶有中亞述字體的遺留實屬正常。因而,BM 128059的年代應與《納索伊王表》相近而早于嚴格以新亞述字體書寫的《豪爾薩巴德王表》。

(三)VAT 11554、BM 128059與《納索伊王表》

亞述學界普遍認為,VAT 11554早于《納索伊王表》,是目前已知最早的《亞述王表》版本(參見A. Poebel, Journal of Near Eastern Studies 1, 251; B. Landsberger, Journal of Cuneiform Studies 8, 39; A. K. Grayson, Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Arch?ologie 6, Berlin/New York: Walter de Gruyter, 1980-1983, 109; R. Pruzsinszky, Mesopotamian Chronology of the 2nd Millennium B.C., An Introduction to the Textual Evidence and Related Chronological Issues, Wien: ?sterreichische Akademie der Wissenschaften, 2009, 45-46),根據在于:VAT 11554所載最后一位國王尼努爾塔-阿匹爾-埃庫爾位于其原始泥版第四欄,而在《納索伊王表》上,這位國王卻位于第三欄第36—40行,即《納索伊王表》可能比VAT 11554原始泥版記載了更多亞述國王,故而VAT 11554應早于《納索伊王表》。

亞述學家布林克曼對此提出疑義(參見J. A. Brinkman, Orientalia 42, 314-315)。首先,VAT 11554反面現存部分應位于其原始泥版第四欄上半部分,因而與《豪爾薩巴德王表》及《SDAS王表》相比,VAT 11554原始泥版在尼努爾塔-阿匹爾-埃庫爾的條目以下應有足夠空間記錄直到提格拉特-帕拉沙爾二世甚或其繼任者阿淑爾-丹二世的所有國王。其次,與《豪爾薩巴德王表》及《SDAS王表》相同,VAT 11554(以及BM 128059)在一欄之內又以豎線分成左右兩個半欄,但《納索伊王表》在一欄之內卻并無這樣的劃分。然而,由于無法證實VAT 11554原始泥版第四欄是否全部刻寫或是否記有文末題署(這兩個因素都會影響刻寫空間的大小,進而影響所載國王的數量),且對分欄格式的差異性未予足夠重視,布林克曼認為,VAT 11554的年代應大致與《納索伊王表》相當,但不太可能晚于《納索伊王表》。此外,雖已意識到BM 128059帶有欄內分隔豎線,但考慮到其作為殘片無法提供更多的比對信息,布林克曼僅將其與《納索伊王表》和VAT 11554一并歸入先于《豪爾薩巴德王表》的早期版本之列,而未作進一步的年代比較。

然而,在筆者看來,VAT 11554與BM 128059極有可能均晚于《納索伊王表》。

首先,VAT 11554正面所載最后一位國王是納拉姆-辛,這位國王位于《豪爾薩巴德王表》第一欄第35—36行、《SDAS王表》第一欄約第34—35行以及《納索伊王表》第一欄約第35—36行。因此,若納拉姆-辛在VAT 11554原始泥版上也位于這個位置附近,則根據《豪爾薩巴德王表》《SDAS王表》與《納索伊王表》的文本格式(每欄包含40余行),VAT 11554原始泥版第一欄納拉姆-辛以下應余有約10行。相應地,VAT 11554反面殘存部分應始于原始泥版第四欄第10行左右,而終于第17行左右,即VAT 11554原始泥版第四欄尼努爾塔-阿匹爾-埃庫爾以下應余有約30行(參見J. A. Brinkman, Orientalia 42, 314)。《納索伊王表》終于第四欄第28行(該王表并無文末題署部分),由于該王表漏記了沙爾瑪納塞爾二世(Shalmaneser II,約前1030—前1019年在位),故本應終于第四欄第30行。《豪爾薩巴德王表》終于第四欄第39行(包含七行文末題署),《SDAS王表》終于第四欄第30行(包含三行文末題署)。可見,在不同時期的版本中,王表末欄終于何處并無嚴格規律可循,即VAT 11554原始泥版第四欄尼努爾塔-阿匹爾-埃庫爾以下約30行空間可能部分刻寫,也可能全部刻寫。同時,自尼努爾塔-阿匹爾-埃庫爾的下任國王直到《納索伊王表》的最后一位國王提格拉特-帕拉沙爾二世,共計15位國王。因此,無論VAT 11554原始泥版第四欄是否全部刻寫或是否記有文末題署,余下的約30行空間都可以容納15位國王,因為如《豪爾薩巴德王表》和《SDAS王表》所顯示的,一條國王記錄(包括王名、世系和在位年限)可以被壓縮進一行以節省空間。然而,從尼努爾塔-阿匹爾-埃庫爾的下任國王直到《豪爾薩巴德王表》的最后一位國王阿淑爾-尼拉里五世,共有25位國王。因而,即便在沒有文末題署的情況下,VAT 11554原始泥版第四欄尼努爾塔-阿匹爾-埃庫爾以下約30行空間也很難容納25位國王,因為以單獨一行記錄一位國王的格式在《豪爾薩巴德王表》(第二欄第38、47行,第三欄第15—16、19—20、31、45行,第四欄第5、8—9、18行)和《SDAS王表》(第二欄第7—8、13、16—23、28—32行,第三欄第3—10、13—14、18—19行,第四欄第7、12—13、16、19—20、23行)上從未如此連續而密集地出現。因而,VAT 11554原始泥版所載國王的數量可能多于《納索伊王表》,但很難多于《豪爾薩巴德王表》,即早于《豪爾薩巴德王表》的VAT 11554不一定早于《納索伊王表》。

其次,《納索伊王表》泥版的正反面均僅以豎線分成左右兩欄,各欄并未再分成左右兩個半欄。然而,VAT 11554和BM 128059的分欄情況則與《豪爾薩巴德王表》和《SDAS王表》一樣,即每欄都分成左右兩個半欄。此外,更重要的是,在《納索伊王表》上,前后兩個國王之間并未以橫線隔開,但在VAT 11554以及《豪爾薩巴德王表》和《SDAS王表》上,國王之間卻基本都以橫線隔開。可見,VAT 11554和BM 128059的原始泥版的文本格式應與《豪爾薩巴德王表》和《SDAS王表》一致,但《納索伊王表》的文本格式則與這四個版本差別較大,即由于每欄之內缺少分欄豎線且國王之間也未以橫線隔開,其表格形式遠不及這四個版本明顯。《亞述王表》不同年代的多個版本的并存說明《亞述王表》的編纂是一個在較長歷史時期內不斷修訂的過程(參見S. Yamada, Zeitschrift für Assyriologie 84, 11-35),因而相對較晚近的《豪爾薩巴德王表》和《SDAS王表》的文本格式似乎是《亞述王表》在編纂上較為成熟和固定的格式,而相對較早的《納索伊王表》可能尚未發展出這一格式。因此,在格式上與《豪爾薩巴德王表》和《SDAS王表》更為相近的VAT 11554和BM 128059很可能也晚于《納索伊王表》。

綜上所述,《亞述王表》諸版本可斷代如下:《納索伊王表》應作于阿淑爾-丹二世在位時期,即約公元前934年至公元前912年間;《豪爾薩巴德王表》應作于提格拉特-帕拉沙爾三世在位時期,更準確地說,于公元前744年至公元前738年間;《SDAS王表》應作于薩爾貢二世在位時期,即公元前721年至公元前705年間;VAT 11554與BM 128059的年代無法推定,但二者均應早于《豪爾薩巴德王表》,而晚于《納索伊王表》;《納索伊王表》極有可能是目前已知《亞述王表》的最早版本。

(陳飛 作者單位:北京大學外國語學院)

轉自:中國社會科學網